近ごろ、「発信」といえばSNSやnoteが主流になりました。手軽で、すぐに届き、見た目も整っている。けれど、どこか似たような文章が並んでいて、「自分たちの声」が埋もれてしまうような感覚もあります。

あえて今、ブログ!

そんな時代だからこそ、あえて

私たちミウラ・リ・デザインは、そんな時代だからこそ、あえて「自社ブログ」で発信することにしています。

「note」とは、日本発のコンテンツプラットフォームで、誰でも簡単に記事(文章・画像・音声・動画)を公開・販売できるサービスです。運営はnote株式会社(旧ピースオブケイク)で、2014年にスタート。

企業からは、オウンドメディア的発信(事例紹介、社員インタビュー、採用広報など)、採用ブランディング(「中の人」が語る形式の記事が人気)、PR連動(リリース内容を柔らかくまとめて掲載)などで活用されています。

しかし、2023年以降は多くの企業・自治体・NPOが参入し、「似たトーン」「同じテンプレ構成」 の記事が急増。結果、ユーザー側も読み飽きつつあるという現象が起きています。

SEOの面では自社サイトには直接効果が薄い(noteドメインが強すぎるので)ですし、デザイン面では全員が同じテンプレートで、差別化が難しいという声も聴きます。

なぜ今、あえて「ブログ」なのか。4つの理由

① 独自ドメインによるSEO資産化

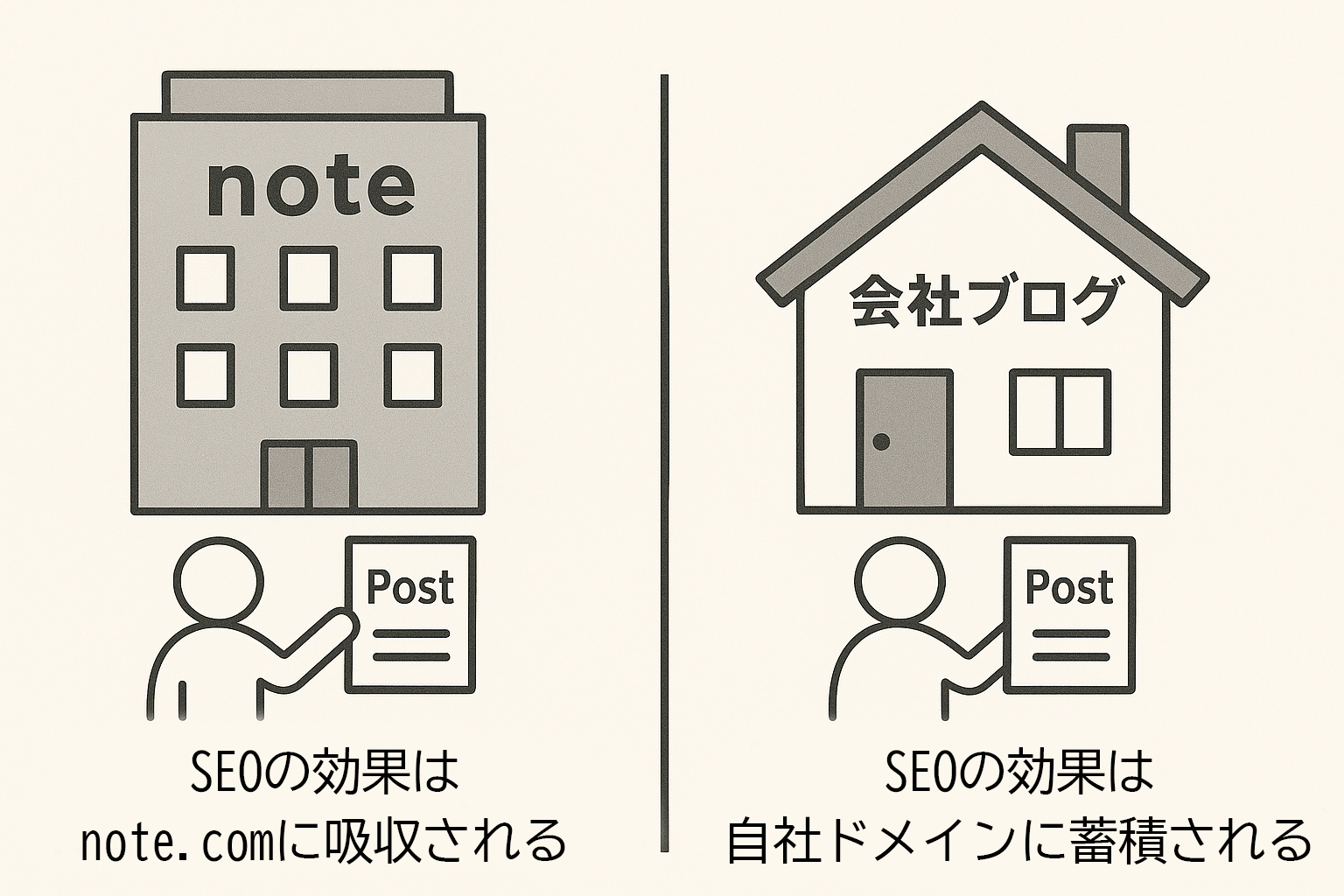

noteは検索流入のほとんどをnoteドメインが吸収します=SEO(検索エンジン最適化)の“恩恵”が、note側にたまってしまいます。一方で自社サイト内ブログなら、更新のたびに自社ドメインが強くなります。中小企業こそ「積み重ね型の発信」が資産になると思うのです。

noteに記事を投稿すると、例えばURLはこうなります

https://note.com/miuraredesign/n/n2ab34cd…

つまり、どの記事も 「note.com」という他社のドメイン配下にあります。そのため、あなたが100本書いてアクセスを集めても、SEO的には「note.comが評価される」だけで、あなたの会社のドメイン(例:miura-re-design.co.jp)は強くならないのです。

② 外部プラットフォーム依存からの脱却

noteやX、Instagramはアルゴリズム変更で露出が不安定(SNSやプラットフォームが“どの投稿をユーザーに見せるか”を決める仕組み=アルゴリズムが頻繁に変わるため、同じように投稿しても人の目に触れる量が安定しないという意味)です。一方、ブログなら「自社が編集長」ですし、配信も更新も自在。消されるリスクもなく、長期的にみると安全で安心です。

③ “読み物”としての信頼感

SNSは軽く流し読みされやすいという弱点があります。一方で、ブログは“腰を据えて読む”メディアとしての信頼性が高い。採用・営業・ブランド発信の裏づけになる文章が残ります。

④ ChatGPT時代にこそ、文脈と声が価値

AI生成文があふれる今こそ、「その会社らしい語り口」や「地域密着の視点」が価値になると考えます。それぞれの企業が、自分たちの言葉で発信することに意味が出てきている時代だと思うのです。

ミウラ・リ・デザインが「ブログ」発信にこだわる理由

1. 「声」がちゃんと残る場所を自分たちの手に。

SNSやプラットフォームは便利ですが、運営ルールが変われば、投稿が届かなくなることもあります。

でも、自社サイトのブログなら、ここに書いた言葉は自分たちの資産になります。10年先でも読み返せる「記録」として残していきたい。それがこのブログの原点です。

2. 「発信=広告」ではなく「発信=共有」。

ブログの目的は、自社を大きく見せることではありません。むしろ、「こういう課題、ありますよね」という共感から始めたい。解決のヒントや地域での取り組み、ちょっとした制作の裏話など、“共有”の場としてのブログも目指しています。

3. 府中・多摩エリアの“現場の声”を届けたい。

私たちが日々関わっているのは、多くの企業・府中や多摩地域でがんばる中小企業のみなさんです。ものづくりの現場、サービス業の挑戦、そして「デザインをどう活かすか」を一緒に考える時間。このブログでは、そうした現場で感じたリアルな気づきも、少しずつ言葉にしていければとも思っています。

AIが文章を書く時代です。だからこそ、「誰が|何を思って|どう書いたのか」(の真価)が問われるようになりました。

文体はきっと不揃い。でも、それが人の声。これからも私たち自身の言葉で綴って、誠実な声が届くブログでありたいと思っています。